Santé

L’IA va-t-elle remplacer les médecins ?

L'IA soulève des inquiétudes parmi les médecins, avec 39 % craignant d'être remplacés. La technologie peut traiter des données plus rapidement, mais l'empathie humaine est essentielle dans les soins. Les professions comme radiologues et dermatologues sont particulièrement menacées. Le débat se concentre sur la nécessité de réguler l'IA et d'adapter la pratique médicale pour l'intégrer comme outil d'aide plutôt que de substitution.

L’IA va-t-elle remplacer les médecins ? La question peut paraître provocante, mais agite les professionnels de santé. Selon un sondage réalisé par Medscape, 39 % des médecins craignent que l’IA ne remplace leur expertise. D’où leur appel massif (86 %) à une régulation stricte par l’État, pour encadrer son usage.

La crainte d’être remplacé par des machines n’est pas nouvelle. Les ouvriers l’ont vécu au début du XXe siècle, avec l’avènement de l’automatisation dans l’industrie. Mais c’est la première fois que les professions intellectuelles se retrouvent challengées par la technologie. Alors, les médecins seront-ils bientôt remplacés tout ou partie par de l’intelligence artificielle ? Quels sont les domaines les plus menacés et à quel point faut-il s’inquiéter ?

L’IA plus forte que les médecins ?

Dossier médical, interrogatoire du patient, données de consultation, résultats d’analyses biologiques, interprétation d’imagerie et ECG, courriers de confrères… Avant de poser un diagnostic, un médecin doit « processer » une multitude d’informations, comme un super ordinateur. Ce n’est qu’une fois toutes ces données intégrées, traitées et mises en perspectives qu’il est capable d’établir un diagnostic.

Grâce à des capacités de traitement de données hors normes, certaines IA sont capables de faire le même travail, beaucoup plus vite, pour beaucoup plus de patients. De quoi reléguer les médecins humains au passé ?

« Pour un certain nombre de tâches médicales, ce sera comme pour les cochers le jour où on a remplacé les chevaux par des voitures. Certaines professions disparaîtront purement et simplement. On n’aura bientôt plus besoin de radiologues », assure le Dr Bronner. Ce médecin généraliste de 74 ans en est convaincu : compte-tenu du potentiel des IA, les médecins ont du souci à se faire, aussi bien en tant qu’experts intellectuels qu’en tant qu’humains avec leurs patients. Il va même jusqu’à penser que l’on forme actuellement trop de médecins : « aujourd’hui, on nous bassine sur le fait qu’il n’y a pas assez de médecins, mais à partir du moment où la machine règle 90% des problèmes en tant que machine, il faut peut-être moins de monde en face ! ».

L’IA : plus empathique que certains médecins ?

Certes, l’IA peut faire mieux que l’humain sur le plan technique, grâce à des capacités de traitement surhumaines. Mais sur le volet de l’empathie, l’humain reste quand même le mieux placé pour parler à un autre humain, non ? Eh bien, pas forcément. Même sur ce terrain éminemment humain, l’intelligence artificielle pourrait bien nous surpasser. En allant toujours dans le sens de l’utilisateur, l’IA sait en effet se montrer très empathique et présente l’avantage de ne jamais froisser son interlocuteur. Pour certains patients, elle fait même preuve d’une meilleure écoute qu’un professionnel de santé.

« Je ne veux pas blâmer les médecins, mais soit on les voit dans des cabinets qui reçoivent à la chaîne et où on n’a pas le temps de poser toutes nos questions, soit ils nous envoient balader… Alors que Chat GPT, lui, ne t’envoie jamais balader », témoigne ainsi Lila, une patiente qui s’est beaucoup servi de l’IA pour appréhender sa maladie auto-immune. Et d’ajouter : « Je comprends que ça énerve les médecins qu’un patient débarque en se pensant plus sachant que lui, mais ça peut aussi arriver que le patient ait une part de bonnes réponses ». « On a beaucoup de cas de patients très au fait de leur maladie qui doivent faire semblant qu’ils sont moins experts que ce qu’ils ne le sont pour qu’on les prenne au sérieux », confirme Arthur Dauphin, chargé de mission Numérique en santé pour France Assos Santé.

Les professionnels de santé plus ou moins impactés par l’IA

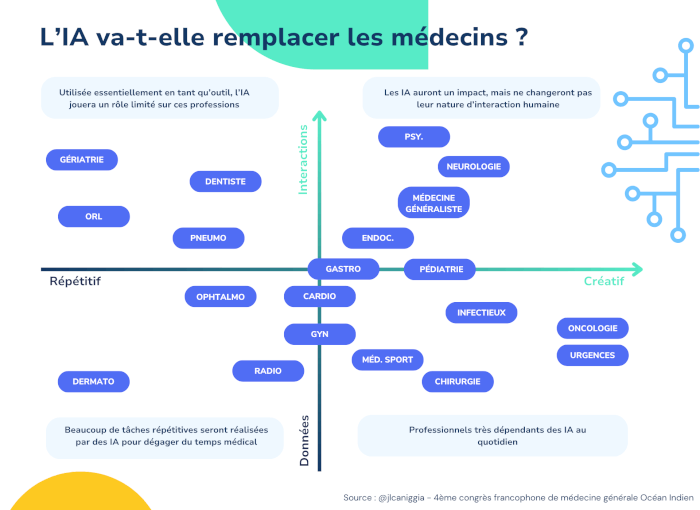

Certaines professions, comme les radiologues, les anatomopathologistes ou les dermatologues, dont une grande partie du temps est consacrée à analyser des prélèvements biologiques ou des images médicales, pourraient voir leur métier profondément changer avec l’arrivée d’outils basés sur de l’IA prédictive. C’est le cas de toutes les professions amenées à traiter un grand ensemble de données, de façon répétitive : l’IA peut leur permettre de gagner un temps considérable et donc de gagner en cadence.

À l’inverse, plus le métier nécessite de la créativité et des interactions humaines, moins l’IA aura d’impact. C’est en tout cas l’analyse du Dr Caniggia, médecin généraliste technophile qui a fondé iA4Med, un club d’échanges pour professionnels de santé autour de l’intelligence artificielle.

Comment tenir compte de l’utilisation de l’IA dans sa pratique médicale ?

Que l’on s’en réjouisse ou s’en inquiète, l’utilisation de l’IA générative pour des questions médicales est une réalité. « L’IA permet aux patients d’obtenir une information de bien meilleure qualité que ne le permettait Internet jusque-là. On n’a pas le choix, il faut faire avec et les médecins ont intérêt à s’adapter très vite. Plus le médecin joue à celui qui sait, plus il va se faire avoir par l’IA », pronostique le Dr Bronner. Pour ce praticien, en consultation, les médecins généralistes doivent désormais prendre l’habitude de commencer par demander ce que le patient sait ou croit savoir grâce à l’IA, pour ensuite être de bons conseils avec eux en fonction de qu’ils ont compris. Quitte à perdre un peu de temps pour faire œuvre de pédagogie… « Si les médecins ne sont pas capables de s’en faire un allié, ils sont perdus », assure Claude Bronner.

De l’art de rédiger un bon prompt pour obtenir un bon diagnostic

En théorie, il suffirait d’exposer ses symptômes à une intelligence artificielle pour obtenir un diagnostic fiable. En pratique, les choses sont autrement plus complexes. Car pour obtenir une bonne réponse d’un modèle de langage, encore faut-il savoir poser la bonne question. Et cet exercice, loin d’être évident, exige à la fois précision sémantique, compréhension médicale, et capacité à hiérarchiser l’information. Autant de compétences que le patient moyen ne possède pas - à l’inverse des « patients experts », ces malades chroniques ou atteints de pathologies rares qui, souvent, en savent davantage sur leur propre cas que leur médecin généraliste, parce qu’ils ont dû faire leurs propres recherches pour comprendre leur pathologie.

L’illusion de la médecine algorithmique

La médecine n’est pas une science exacte. Il ne s’agit pas d’un arbre logique où chaque symptôme mène mécaniquement à un diagnostic. « Pour un médecin, 2+2 est parfois égal à 5 », résume le Dr Caniggia. La pratique médicale repose sur un raisonnement clinique complexe, nourri de signes visibles, d’interrogatoires subtils, d’examens physiques et sensoriels ; autant d’éléments que l’IA ne peut ni percevoir, ni interpréter sans intermédiaire humain.

Par exemple, un souffle cardiaque, audible uniquement au stéthoscope, peut indiquer une pathologie sérieuse invisible aux yeux du patient. De même, l’odeur d’une haleine, la couleur d’un tympan ou la consistance des selles sont des indices précieux, mais inaccessibles à la machine. Et surtout, ils sont souvent imperceptibles au malade lui-même, incapable de les décrire de manière fiable, encore moins de les transformer en texte structuré dans un prompt. Dans ce contexte, les IA génératives ne deviennent réellement utiles que pour ceux qui maîtrisent déjà le sujet. À savoir les médecins ou les patients experts. Le risque, dès lors, pour le reste des patients, est de poser de mauvaises questions à l’IA et d’obtenir de mauvaises réponses.

Loin d’apaiser les patients, l’illusion d’un diagnostic automatique pourrait ainsi renforcer l’anxiété, surmédicaliser les cas bénins, et surcharger les services déjà saturés. Comme pour Google avant elle, l’IA générative risque de nourrir une consommation accrue de soins, sans gain réel en pertinence ou en santé publique.

« Ne pas se retrouver à gérer le SAV de Chat GPT »

« L’intelligence artificielle ne remplacera pas le médecin, mais le médecin qui utilisera l’IA remplacera le médecin qui ne le fera pas », estime Jean-Luc Caniggia. Le parallèle avec d'autres révolutions technologiques - comme l'arrivée du tableur Excel au début des années 80 - rappelle que chaque innovation s'accompagne d’un emballement, mais aussi d’un besoin de prise de recul. Aujourd’hui, personne ne remet en cause l’utilité d’Excel, mais seuls les experts en exploitent toute la puissance. « D’où la nécessité d’un Artifical Intelligence Act Européen sur la santé et de l’importance de nous impliquer dans le débat, si nous ne voulons pas nous retrouver à gérer le SAV de ChatGPT », ajoute le médecin généraliste.

Le consensus qui se dessine chez les experts ? L’IA ne doit pas remplacer le médecin, mais l’assister. Car l’enjeu est autant technique qu’éthique : une machine ne peut assumer seule la responsabilité d’une décision médicale. L’IA peut alerter, suggérer, aider à prioriser. Mais seul le médecin doit porter le jugement final, en conscience.